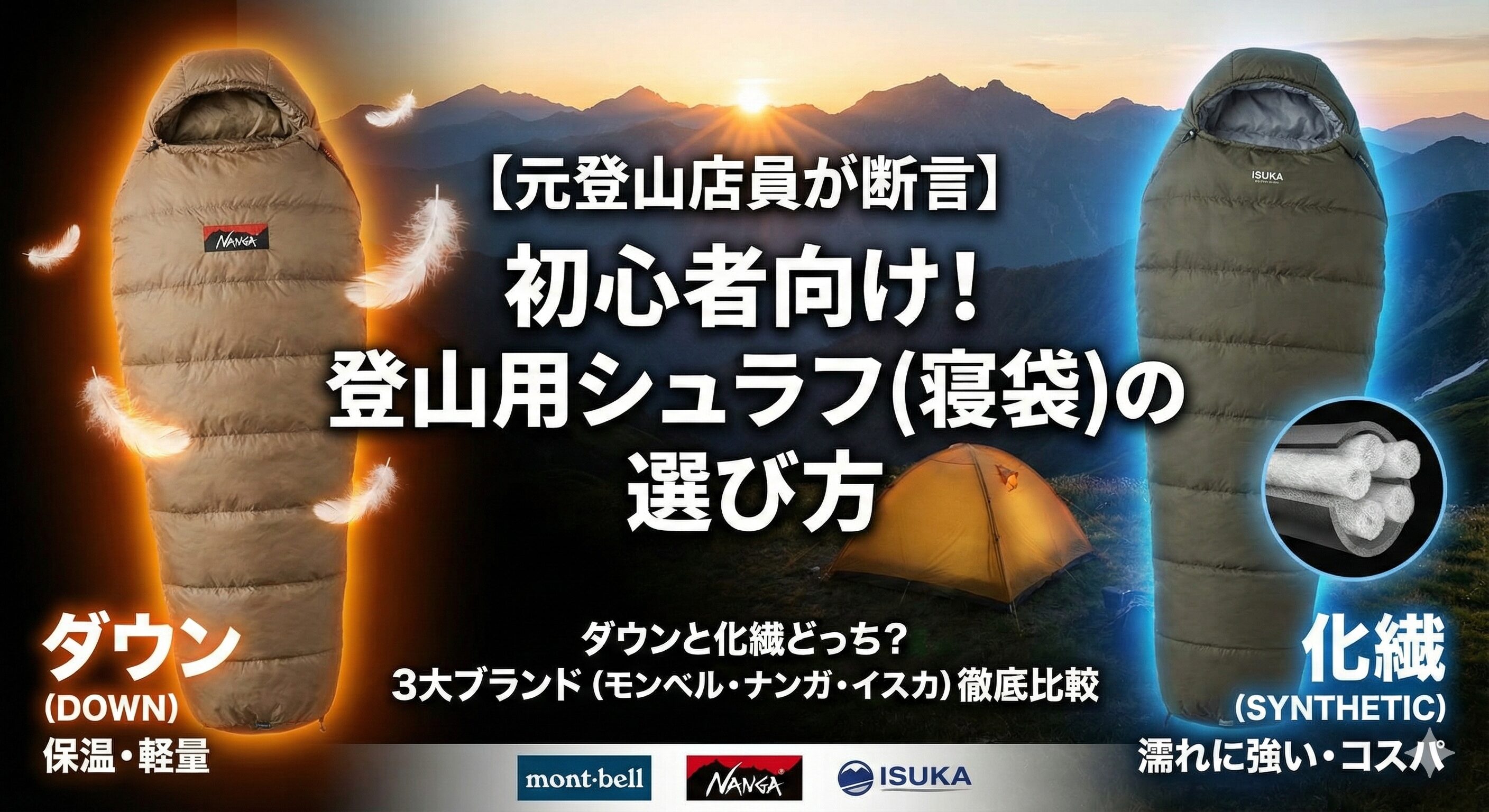

はじめに|登山では「睡眠の質=安全性」に直結

登山では日中の行動だけでなく、「夜の過ごし方」が翌日の安全や体力に大きく影響します。特にテント泊や山小屋泊では、適切なシュラフ(寝袋)を選べていないと、寒さによる低体温症や睡眠不足に陥るリスクも…。

そこで本記事では、登山初心者にもわかりやすく、かつ専門的な観点を交えながら「最適な登山用シュラフの選び方」と「おすすめモデル」をご紹介します。

登山用シュラフが重要な理由

標高の高い山では、真夏でも夜間は10℃を下回ることが珍しくありません。地面からの冷気や、放射冷却による急な気温低下、さらには湿気も重なり、適切な保温装備がなければ快眠どころか生命リスクにもつながります。

- 地面からの冷えを遮断する断熱性が必須

- 天候急変や夜露に備えた保温・耐湿性も重要

- 山小屋泊でも貸出布団が薄い場合があり、マイシュラフで快適性アップ

シュラフの特徴

シュラフの形状

マミー型・封筒型・キルト型

| 比較項目 | マミー型 | 封筒型 | キルト型 |

| 温かさ | ◎ 体にフィットし保温性が高い | △ 空間が多く保温性はやや劣る | ○ 上掛け式で工夫次第で暖かい |

| 軽さ | ◎ 生地面積が小さく非常に軽量 | △ 生地が多く重め | ◎ 最軽量クラスでUL志向に人気 |

| 隙間風 | ◎ フード付きで密閉性が高い | × 開口部が多く冷気が入りやすい | △ 背面が開いており冷気対策が必要 |

| 温度調整 | △ 密閉性が高く調整しづらい | ◎ ジッパー全開で温度調整しやすい | ◎ 掛け方・足出しで自由に調整可能 |

| 寝返り | △ タイトでやや動きづらい | ◎ ゆとりがあり動きやすい | ◎ 掛布団感覚で自由に寝返りできる |

| 製品数 | ◎ 主流で多くのブランドが展開 | ○ キャンプ向けで選択肢が豊富 | △ ULブランドが中心で限られる |

- マミー型:体にフィットして保温力が高く軽量。登山では主流。

- 封筒型:ゆったりしていて寝返りしやすいが、冷気が入りやすく重め。

- キルト型:保温性と快適性のバランスが良い中間モデル。

登山では軽量性と保温力に優れた「マミー型」が基本です。

シュラフの中綿素材

ダウンと化繊の違いは?

| 比較項目 | ダウン素材 | 化繊素材 |

|---|---|---|

| 保温性 | ◎ 高い。少量でも暖かい | ○ 標準的だが十分暖かい |

| 軽量性 | ◎ 非常に軽くコンパクト | △ やや重くかさばる |

| 撥水性 | △ 水濡れに弱い | ◎ 濡れても保温性を維持しやすい |

| 速乾性 | △ 乾きにくい | ◎ 洗濯しやすく乾きやすい |

| 耐久性 | ○ 長期間の使用にも対応 | ○ 摩耗にも強い |

| 価格 | △ 高価(高品質ダウンは特に) | ◎ 比較的安価 |

| おすすめ用途 | 軽量登山・寒冷地・長期縦走 | 雨天キャンプ・初心者・短期利用 |

シュラフの中綿素材は、「ダウン」と「化繊」に大別されますが、現代登山の主流はダウン素材になります。軽量で小さく、温かいことが大きなメリットです。

シュラフのフィルパワー(FP)

出典:QTEC様

| フィルパワー(FP) | 特徴と用途例 |

| 550〜650 | 標準的な保温力。キャンプや低山に最適。 |

| 700〜750 | 中級者向け。登山や寒冷地の3シーズン使用に◎ |

| 800〜850 | 上級者向け。軽量で保温性が高く厳寒地にも対応 |

| 900以上 | 超高性能。ウルトラライト志向や極寒遠征向け |

フィルパワー(FP)は、ダウンの嵩(かさ)を示す指標で、数値が高いほど高性能になります。650FP〜以上があると安心です。

シュラフの選び方

使用シーズンと温度帯(3シーズン/冬季)

3シーズンと冬用の違いは?

| 比較項目 | 3シーズンシュラフ | 冬用シュラフ |

| 使用時期 | 春・夏・秋(気温5℃〜0℃程度) | 冬季・積雪期(気温0℃〜−15℃程度) |

| 快適温度帯 | 約5℃〜0℃ | 0℃以下〜−15℃(モデルにより−20℃まで) |

| 中綿の量 | 少なめで軽量・コンパクト | 多めで嵩張るが高い保温力 |

| 収納サイズ | 小さく持ち運びしやすい | 大きめでザック容量を圧迫しやすい |

| 重量 | 約500〜1,000g | 約1,200〜2,000g以上 |

| 単体使用の限界 | 氷点下では寒さに耐えにくい | 雪山や極寒地でも対応可能 |

| おすすめの選び方 | 行く山の標高・季節・自分の寒がり体質を考慮 | 冬季登山や雪中泊なら必須装備 |

3シーズンシュラフは、春・夏・秋の幅広い時期に対応できる汎用性の高いモデルです。快適温度が5℃〜0℃程度に設計されており、低山から中級山岳まで幅広い登山スタイルにフィットします。軽量でコンパクトなため荷物の負担も少なく、初心者でも扱いやすいのが魅力。さらにインナーシュラフやシュラフカバーなどを組み合わせることで、寒さが心配なシーンでも柔軟に対応可能です。最初の1本として選ぶなら、まずは3シーズンモデルから揃えるのが賢い選択です。

快適温度帯とは?

シュラフには「快適使用温度(Comfort)」と「限界使用温度(Limit)」が表示されており、前者は快適に眠れる基準、後者は寒さに耐えられるギリギリの温度帯です。基本的には、「快適使用温度」を基準に選びましょう。

- 快適温度:一般的な成人女性が「寒さを感じずに快適に眠れる温度」の目安

- 限界温度:成人男性が「丸まって耐えるような姿勢で6時間過ごせる最低温度」

参考として、一般的な快適温度の目安は以下の通りです:

| 快適温度帯 | 想定される使用環境例 |

|---|---|

| +10〜+5℃ | 夏の低山、山小屋泊 |

| +5〜0℃ | 春秋の低山〜中級山 |

| 0〜−5℃ | 初冬・標高2,000m級の春秋登山 |

| −5℃以下 | 厳冬期や積雪期の登山 |

収納サイズと重量

登山では荷物の軽量化が重要になります。

- 500〜700g:UL(ウルトラライト)登山向け

- 800g〜1kg:3シーズン汎用モデル

- 1kg以上:保温性重視だがかさばる

ザック容量とのバランスを見て選びましょう。1kg以下が無難です。

その他

- 防水性(DWR加工):湿気や結露への備えに

- 左右ジッパー/ドラフトチューブ:冷気の侵入を防止

- インナーシュラフとの併用:温度調整や汚れ防止に便利

登山用のシュラフメーカー

寝袋の三大メーカー

モンベル|日本が誇るコスパと機能性の両立

モンベルは「伸縮性のあるシュラフ」で知られ、「スパイラルストレッチシステム」という独自のストレッチ構造と高い品質管理が魅力。初心者にも扱いやすく、全国展開されているため実店舗での試着・購入も可能です。価格帯と性能のバランスが非常に良く、3シーズン登山に最適な選択肢。

NANGA(ナンガ)

NANGAは滋賀県米原市の国産羽毛商品メーカーで、主にシュラフやジャケット、パンツなど、登山アパレルを中心に生産しています。羽毛の品質と縫製技術に定評あり。防水透湿素材を使った「濡れに強いダウンシュラフ」は他ブランドと一線を画します。防水透湿性を高めたオーロラテックス生地を使用し結露が気になる環境でも使いやすいです。また、オプションでダウンの追加ができるので寒がりな方に安心のモデルが多いのも特徴です。

ISUKA(イスカ)

イスカは、40年以上の歴史を持つ、大阪の老舗寝袋メーカーです。「3D」構造×「ディファレンシャルカット」×厳選素材でふっかふかな点が魅力。保温力を高める構造や冷気侵入を防ぐディテール設計が光ります。

その他の登山メーカー

SEA TO SUMMIT

オーストラリア発のSEA TO SUMMITは、軽量性と高性能を両立した製品を展開し、軽量登山者から絶大な支持を得ています。個人的には、生地の噛み込みを抑えるジッププロースライダーを採用している点が高評価です。

OMM

イギリスのOMMは、山岳マラソン発祥のブランド。軽量かつ濡れに強い化繊素材を用いた「Mountain Raid」シリーズは、UL装備や緊急用として注目されています。ジャケット等と連携して使うモジュール設計も特徴的。

登山シュラフ失敗談

【失敗談①】雨でぐっしょり

真夏の北海道縦走登山4日目の出来事です。

テント場に着いた後、雨が降り出しました。テント場が岩石ではなく、砂利場だったので水はけが悪くテントの下に水たまりができていました。「なんだか寒いな」と夜中目覚めると、背中がグッショリとしていて、肌が紫になっていました。夜中に寒くて全然眠れず…。そのあと3時間ぐらい寝付けず朝を迎えました

学び:シュラフカバー+エアマット+銀マットで下からの浸水を防ぐべき

【失敗談②】ザックに入らない…

夏の北アルプス縦走の準備中の出来事です。

1週間近く山籠もりするため、食料・飲料水が多く、ザックはパンパン。シュラフは圧縮しても圧縮しても、すぐに膨張しザックの容量をとってしまう…。

学び:圧縮袋で空気を追い出すべき

【登山テント泊の快眠サポートアイテム5選】

インナーシュラフ

インナーシュラフは、寝袋の内側に入れて使う薄手の布製ライナーです。体温を逃しにくくすることで保温力を高めるだけでなく、汗や汚れから寝袋を守る役割もあります。特に洗濯しにくいダウンシュラフと併用すると衛生的です。夏場は単体でも使用できるモデルもあり、オールシーズン活躍。軽量かつコンパクトなため、1つ持っておくと温度調整の幅が広がります。

シュラフカバー

シュラフカバーは、寝袋を外側から覆うことで、防水性・防風性・保温性をアップさせる装備です。結露の多いテント内や、ビバーク時など濡れるリスクの高い状況で特に効果を発揮します。素材はゴアテックスなどの防水透湿性タイプがおすすめ。通常のシュラフに数度の保温力を追加できるため、3シーズンモデルの冬季強化にも最適。登山の安全性と快適性を高めてくれる心強いアイテムです。

登山用マット

登山用マットは、就寝中に地面から伝わる冷気を遮断し、体温の低下を防ぐための必須装備です。岩石の熱伝導率は空気の100倍。地面の冷たさはみるみる体温を奪っていきます。クローズドセル(折りたたみ式)とエアマット(空気注入式)に大別され、断熱性能を示すR値の高さが快眠のカギ。岩場や冷え込む標高帯では、マットの性能次第で睡眠の質が大きく変わります。荷物として軽量・コンパクトに持ち運べるモデルを選ぶことも重要です。

銀マット

銀マットは片面にアルミ加工を施した断熱マットで、安価かつ軽量な点が魅力です。単体でもある程度の断熱性がありますが、一般的にはメインの登山用マットと併用して使われることが多いです。地面の湿気対策、荷物置き場、緊急時のビバーク用など多用途に活躍します。多少かさばるものの、コスパ抜群で初心者のテント泊入門にも最適です。

テントシューズ

テントシューズは、寒冷地や秋冬登山での足元の冷えを防ぐための保温用ルームシューズです。就寝時に履くことで足先の冷えを大きく軽減でき、快眠に直結します。中綿入りのものが多く、軽量でコンパクトに収納できる点も登山向け。テント内での移動や夜間トイレ時にも便利で、冷えが気になる人には特におすすめ。寒がりの登山者の必携アイテムと言えます。

まとめ

登山において、シュラフは“命を守る防寒ギア”のひとつです。快適な睡眠は体力回復につながり、安全な行動にも直結します。季節・山域・自分の寒がり具合に応じて、最適な温度帯や形状、中綿素材を選ぶことが大切です。

特に初心者には、幅広い季節に対応できる「3シーズンモデル」がおすすめ。さらに、インナーシュラフやマットなどの周辺アイテムも組み合わせることで、快適性と安全性は大きく向上します。

この記事を参考に、自分に合った1本を見つけて、快適で安全な登山ライフを楽しんでください。