はじめに

テント泊登山にオススメの持ち物を解説します。

テント泊登山を始めたいと思っても、最初に悩むのが「何を持っていけばいいのか」ということ。

装備が不十分だと、快適さを損なうだけでなく、命に関わるリスクすらあります。

単なるリストアップではなく、

・なぜそれが必要なのか

・どんな基準で選べばいいのか

を専門的に、かつ分かりやすく解説します。

さらに、

・登山歴8年の経験

・100人以上の登山仲間の体験談

をもとに、ワンポイントアドバイスやあるある失敗談についても解説します!

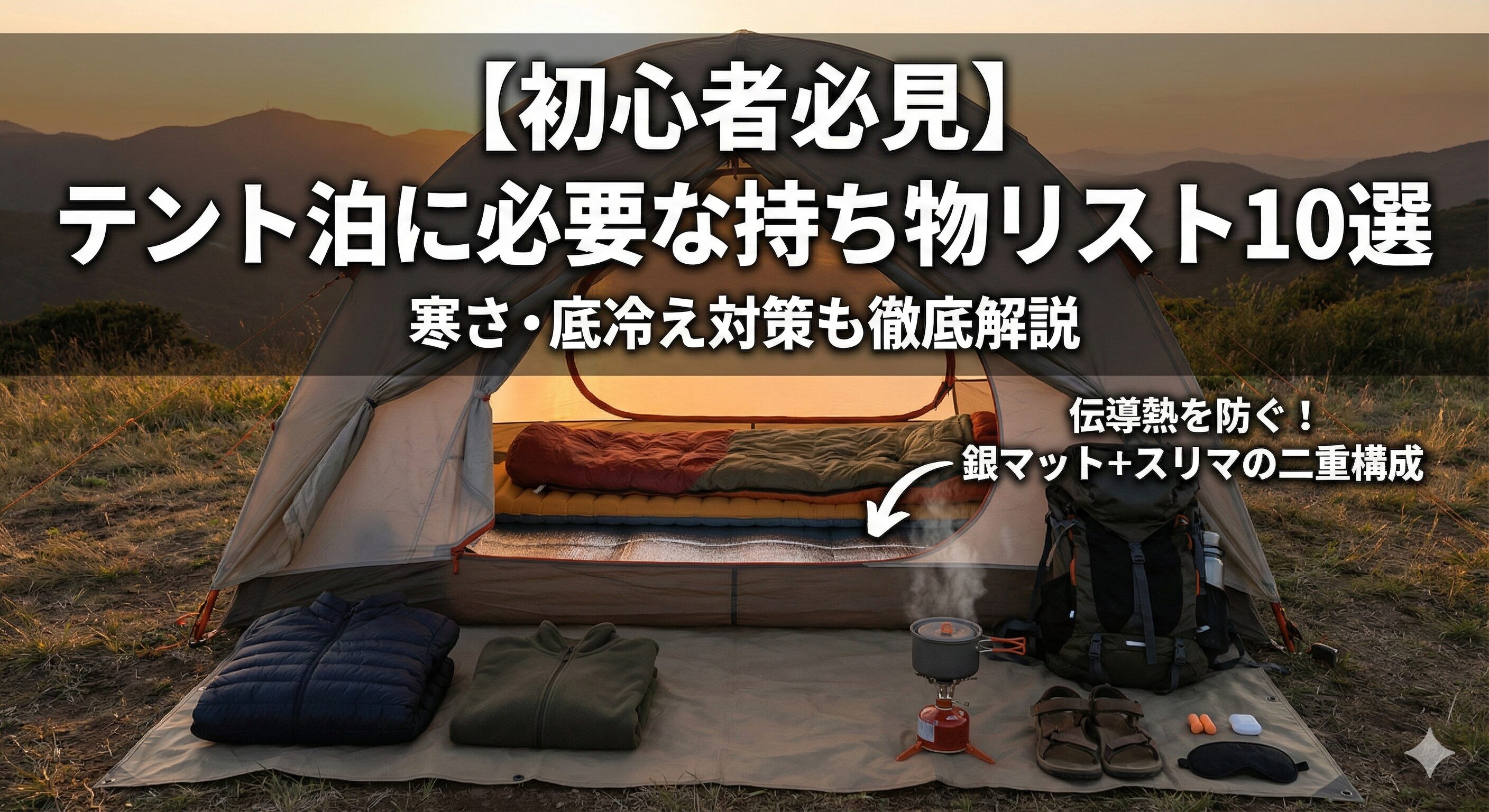

テント宿登山装備10選

| 装備名 | ポイント・理由 |

|---|---|

| テント | 雨風をしのぎ、安全に眠るための必須装備 |

| 銀マット(サブマット) | 保温力アップ・断熱効果。テントの床とマットの間に敷く |

| マット(スリーピングマット) | 地面からの冷気・硬さを防ぎ、睡眠の質を確保 |

| シュラフカバー | 寝袋の防水・防汚・保温力アップに必須 |

| 寝袋(シュラフ) | 体温保持に必須。季節に合った保温性が必要 |

| 防寒着(ダウンジャケット・フリース) | 夜間の気温低下に対応するため必須 |

| クッカー(バーナー+コッヘル) | 温かい食事・飲み物を確保するため必須 |

| サンダル | テント場や山小屋で足を休めるために必須 |

| 耳栓 | テント場・山小屋の騒音対策に必須 |

| アイマスク | 早朝や深夜の光対策に必須 |

底冷え対策の重要性

テント泊登山において、最も見落とされがちでありながら、最も重要なポイントがあります。

それは――「伝導熱を防ぐこと」です。

雨風対策や防寒着も大事ですが、まず最初に確保すべきは「地面からの冷気を遮断すること」。

これができていなければ、どんなに良い寝袋や防寒着を持っていても、体温は奪われ、深い眠りは得られません。

なぜ伝導熱を防ぐことが最重要なのか?

登山では、地面と直接接する時間が圧倒的に長いのが就寝中です。

そして、体が接している地面は、空気よりもはるかに効率よく体温を奪っていきます。

この現象を伝導熱損失(Conduction Heat Loss)と呼びます。

・空気中の冷気 → じわじわと体温を奪う

・地面からの冷気 → 直接・急速に体温を奪う

つまり、どんなに暖かいシュラフに包まれていても、下から冷えが来たら意味がないのです。

一晩中底冷えに耐えることになり、睡眠の質が落ち、翌日の行動力や判断力にも直結します。

伝導熱を甘く見ていると、最悪の場合低体温症に至るリスクすらある。これが、宿泊登山で「伝導熱対策」が最重要視される理由です。

具体的な伝導熱対策【3つのポイント】

1. 銀マ+スリマの二重構成

・銀マット(サブマット):地面からの冷気を跳ね返す断熱層

・スリーピングマット(メインマット):寝心地と追加の断熱性能を確保

この二重構成が基本です。

特に寒冷地・春秋の宿泊では銀マットを省略すると致命的な冷えに繋がります。

2. マットのR値に注目する

マットには「R値(断熱性能の指標)」が設定されています。

・春〜秋の通常テント泊なら R値3.0以上

・晩秋・雪山なら R値4.5以上 を目安に選びましょう。

R値は数字が大きいほど断熱性能が高い。寝袋の温度帯よりマットのR値を優先するべきです。

3. テント内の設営にも一工夫

・地面に直接寝ない(石や小枝をどかして平らな場所に設営)

・できるだけ草地や落葉の上を選び、地熱を遮断

・できればテントフットプリントやブルーシートを追加で敷くと効果UP

地面との間に「空気層」や「断熱層」を作る工夫も大切です。

各装備の詳細説明

テント(テント泊の場合)

テントは、風雨や寒さから身を守り、安全な夜を過ごすために欠かせない存在です。

登山中に悪天候に見舞われた際、確実に設営でき、内部で安眠できることが生死を分けることもあります。

選び方のポイントは、軽量(理想は1.5kg以下)であり、かつ耐水圧1500mm以上の防水性能を持つこと。

また、悪天候時や疲労時にも素早く設営できるよう、自立式テントを選ぶと安心です。

銀マット(サブマット)

銀マットは、地面からの強烈な冷気を遮断する役割を担います。

特に春や秋、また標高の高い山では、地面の冷たさが体力を奪い、夜間の低体温症リスクを高めます。

メインマットの下に敷くことで、断熱効果を格段に向上させるため、軽視できない装備です。

選び方のコツは、軽量で折りたたみしやすいタイプを選び、バックパックの外付けができるものが便利です。

高価なものではなく、ピクニック用で全然大丈夫です。

マット(スリーピングマット)

マットは、地面の凹凸を和らげ、体への負担を減らし、質の高い睡眠を確保するための装備です。

一晩中硬い地面に体を押し付けることは、翌日の体力低下を招き、行動に支障をきたすリスクもあります。

選ぶ際は、インフレータブル式またはフォーム式を基準に、寒さ対策の指標となるR値3.0以上を目安にすると良いでしょう。例えば、こちらの登山用エアマなどおすすめです。

シュラフカバー

シュラフカバーは、寝袋そのものを保護しつつ、保温性を高める重要な役割を持っています。

テント内の結露や湿気による濡れ、また汚れから寝袋を守り、結果として快適な睡眠と体温保持につながります。

選び方としては、防水透湿性素材(ゴアテックスなど)を使用したものを選び、荷物にならない軽量・コンパクトモデルがおすすめです。

軽量で安価なモデルがよかったので、「Survivor IIのシュラカバ」ずっと使っています。

寝袋(シュラフ)

寝袋は、体温を維持し、低体温症を防ぐための最後の砦です。

夜間の急激な気温低下に耐えられるだけの保温性能が必要不可欠となります。

選ぶ際は、快適使用温度が-5℃前後を目安に設定し、なおかつ軽量で収納性の高いダウン素材の寝袋を選ぶと、荷物を軽く保てます。

防寒着(ダウンジャケット・フリース)

防寒着は、山中での急な冷え込みに対応するために必須の装備です。

特にテント泊では、日没後に気温が一気に10℃以上下がることも珍しくありません。

選ぶポイントは、軽量かつ高い保温性を持つダウンジャケットをベースにし、状況に応じてフリースとの重ね着で調整できるようにしておくことです。

クッカー(バーナー+コッヘル)

クッカーは、温かい食事や飲み物を確保することで、体力回復と精神的な安心感を得るために必須です。

寒い環境でのカップラーメンや温かいコーヒーは、体温維持とともに登山者の心を支えてくれます。

選ぶなら、軽量・コンパクトにスタッキングできるセットと、OD缶に対応するコンパクトバーナーがおすすめです。

サンダル

サンダルは、テント場や山小屋で登山靴を脱ぎ、足をリラックスさせるために重要なアイテムです。

一日中締め付けられた足を解放し、疲労を回復させるためにも、サンダルは必須級の存在になります。

選び方としては、軽量でかかとストラップ付きのモデルを選ぶと、歩きやすく快適です。私は、金欠なので百均の便所サンダル使っています。

耳栓

耳栓は、周囲の話し声、いびき、風の音といった騒音を遮断し、質の良い睡眠を確保するために必要です。

特にテント場や山小屋では環境音が多く、疲れた体をしっかり休めるためには耳栓が役立ちます。

選ぶ際には、低反発素材でフィット感が良いものを選び、予備も持っておくと安心です。

アイマスク

アイマスクは、夜間のヘッドライトの光や早朝の朝日を遮り、深い眠りを促してくれるアイテムです。

山小屋では常夜灯がついていたり、テント場では夜間に人が歩き回ることもあるため、光対策は意外と重要です。

選び方は、軽量で、バンド調整が可能なフィット感の良いタイプを選びましょう。

まとめ

テント泊は、自由度が高くコストも抑えられる一方で、装備や知識が不足していると「寒くて眠れない」「疲れが取れない」といったリスクも伴います。特に重要なのは、地面からの冷気=伝導熱への対策です。

テント本体や寝袋だけでなく、銀マットや高断熱のスリーピングマットを活用し、地面との間にしっかりとした断熱層を作ることが、快眠と体温維持のカギとなります。

また、サンダル・耳栓・アイマスクといった「快適さを底上げする装備」も見落とせません。

軽量かつ信頼性の高い道具を選び、自分の山行スタイルに合った装備構成を組み立てることが大切です。

装備を正しく選べば、寒さに震える夜は過去のものに。

次の山行では、自然の中で最高の夜を味わってみてください。